何をすればいい?今日からできる「腸活」のはじめ方 ②(全5回)

腸活の鍵を握る「腸内フローラ」を知る

「腸活」をはじめるうえで欠かせないのが、腸内環境を左右している「腸内フローラ」の知識です。今回は、腸内フローラの基礎知識や理想的なバランスをお伝えするとともに、加齢により腸内環境が衰える理由もご紹介。腸内フローラにくわしくなることで、より良い「腸活」実践へとつなげましょう!

「腸活」をはじめるうえで欠かせないのが、腸内環境を左右している「腸内フローラ」の知識です。今回は、腸内フローラの基礎知識や理想的なバランスをお伝えするとともに、加齢により腸内環境が衰える理由もご紹介。腸内フローラにくわしくなることで、より良い「腸活」実践へとつなげましょう!

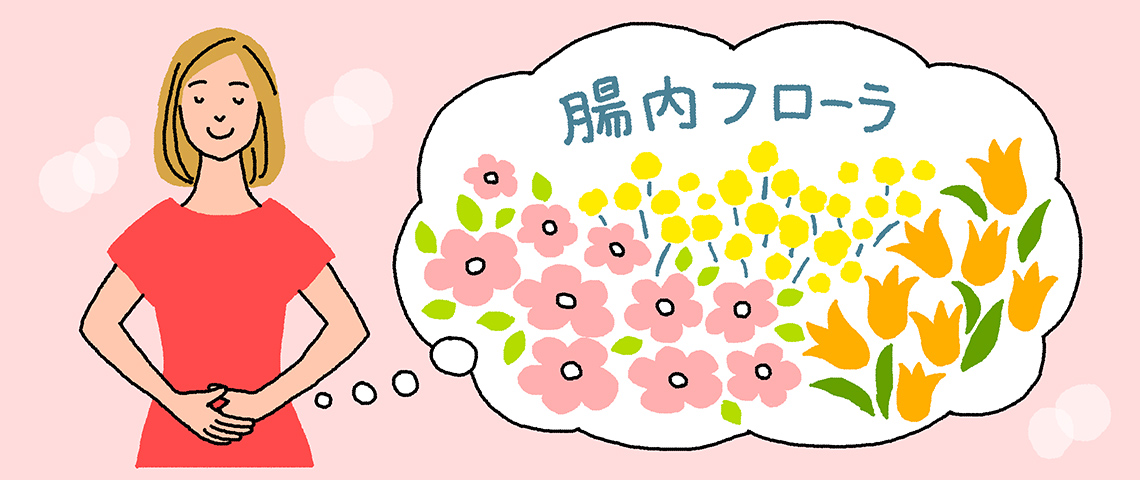

腸内フローラとは?

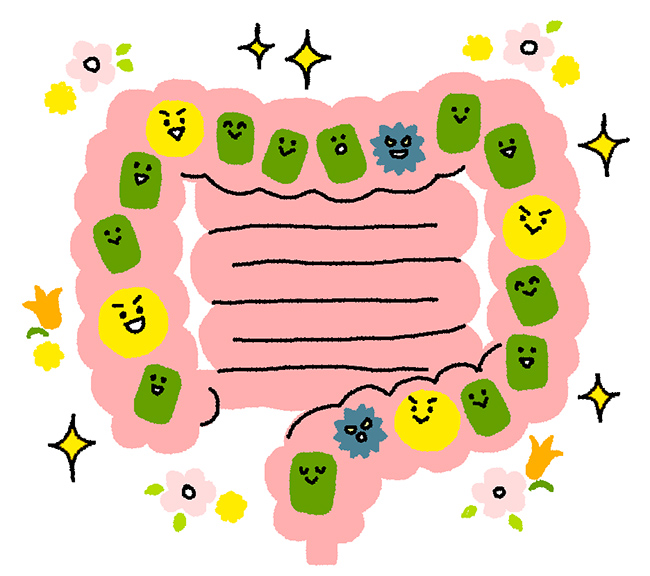

腸内フローラとは、主に大腸にいる腸内細菌集団のことをいいます。私たちの腸内には、有名なビフィズス菌をはじめ、1,000種・1,000兆個以上ともいわれるさまざまな細菌たちが生息。それぞれが活動することで腸内環境を整えています。

また腸内を顕微鏡で覗くと、細菌が種類ごとにテリトリーを保って存在し、全体として集団を形成しているのがわかります。その姿がまるで「お花畑(flora)」のように見えることから、「腸内フローラ」と呼ばれるようになりました。

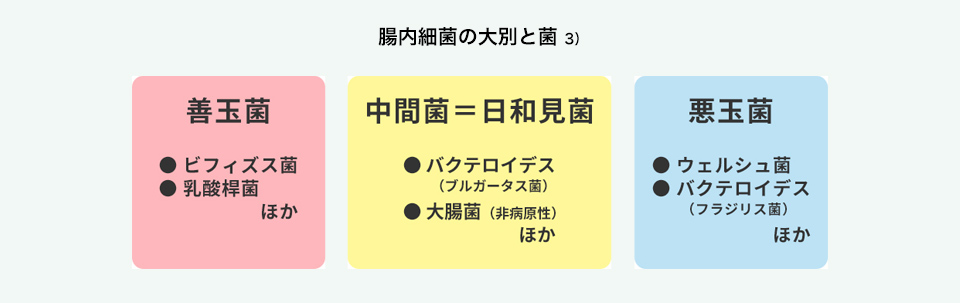

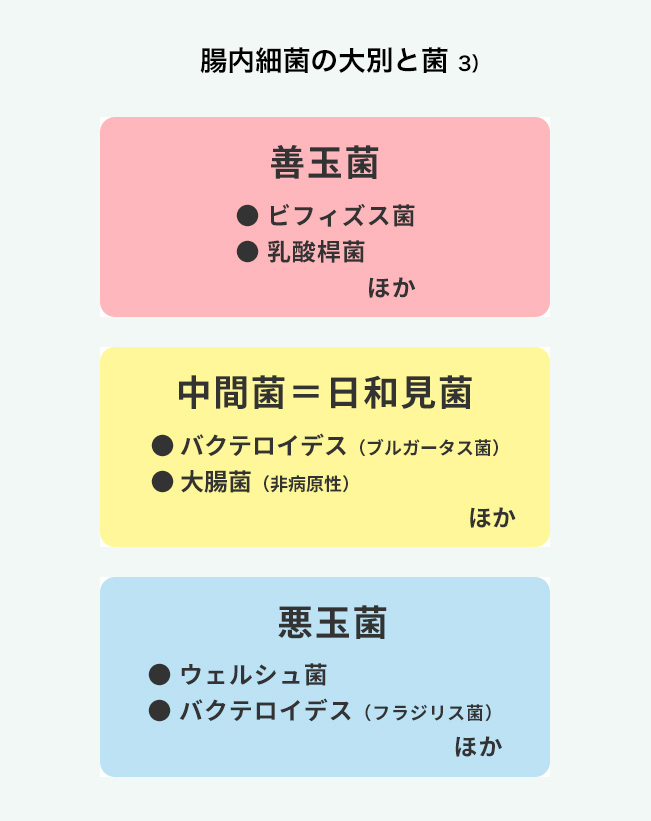

腸内フローラを構成する細菌は、大きく3種類に分類されます。

腸内フローラとは、主に大腸にいる腸内細菌集団のことをいいます。私たちの腸内には、有名なビフィズス菌をはじめ、1,000種・1,000兆個以上ともいわれるさまざまな細菌たちが生息。それぞれが活動することで腸内環境を整えています。

また腸内を顕微鏡で覗くと、細菌が種類ごとにテリトリーを保って存在し、全体として集団を形成しているのがわかります。その姿がまるで「お花畑(flora)」のように見えることから、「腸内フローラ」と呼ばれるようになりました。

腸内フローラを構成する細菌は、大きく3種類に分類されます。

体に良い働きをする菌たちです。悪玉菌の侵入や増殖を防いだり、腸の運動を促すことによってお腹の調子を整えてくれます。

腸内で有害物質をつくり出す、体に悪い働きをする菌たちです。これが増えるとお腹の調子が悪くなります。

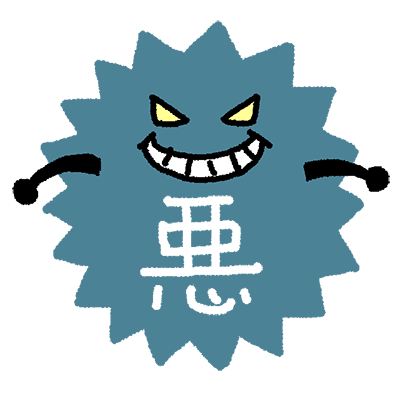

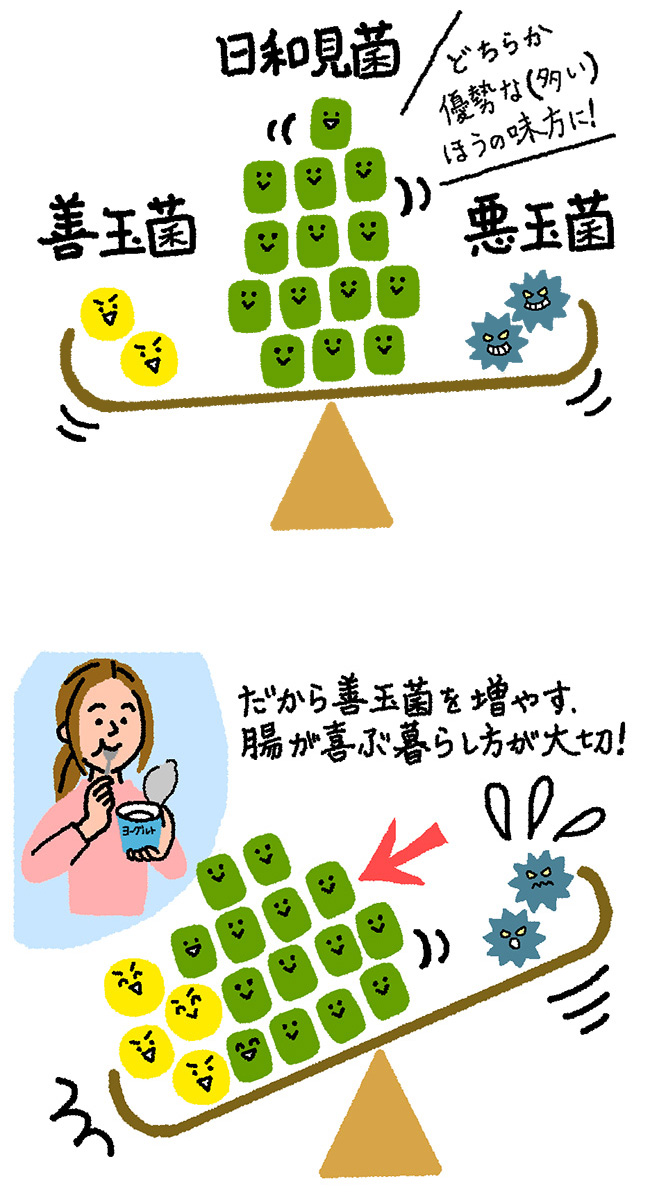

どちらにも属さない菌たちです。腸内の善玉菌が優位のときは善玉菌をサポートするように働き、悪玉菌が優位のときは、一緒になって悪さをします。

「腸活」とはつまり、この善玉菌・悪玉菌・日和見菌のバランスを整え、腸内フローラの良い環境を維持することなのです。

理想的な腸内フローラバランスを考える

腸内フローラのバランスは人によって異なりますが、一般的に善玉菌20%・悪玉菌10%・日和見菌70%が、理想的だと言われています。

腸内の細菌たちは、主に3つの役割を担っています。

①胃や小腸で消化できない食べ物を、体に良い栄養物質へと変える

②免疫細胞を活性化させて腸のバリア機能を向上

③腸内フローラのバランスを保ち、健康を維持する

①や②の役割を主に担っているのが善玉菌です。良い状態の腸では、小腸から送り込まれた食べ物の残りかすを、善玉菌が発酵させて糖類へと分解。有機酸やビタミンなど体に有用な物質をつくり出しています。それにより腸のバリア機能を向上させ、病原菌などから体を守っているのです。

一方で悪玉菌は、たんぱく質やアミノ酸などを分解して、硫化水素やアンモニアなどの有害な物質をつくり出す腐敗活動を行います。腐った食べ物で体調を崩すのと同じように、こうした有害な腐敗物質が血液を通じて体内に運ばれると、善玉菌が活性化しようとしていた免疫細胞を阻害。がんや免疫不全などの原因へとつながっていきます 1)。

最後に、一番数が多い日和見菌はどうしているかというと、善玉菌が優勢で腸が健康な状態のときはおとなしくしています。しかし体が弱ったりすると、腸内で悪い働きをすることがわかっています。

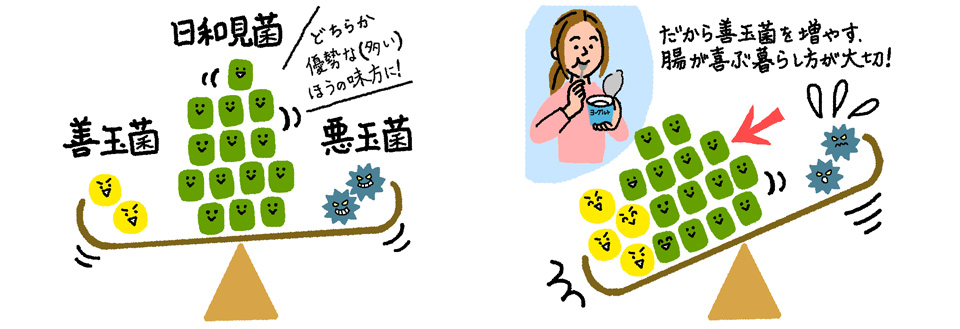

理想的な腸内バランスとは、善玉菌20%・悪玉菌10%・日和見菌70%を理想に、悪玉菌より善玉菌が多い「腸内フローラ」に整えること。そのためにも腸活を意識的に行い、日和見菌を味方につけて善玉菌を優勢にしておくことが、健康を維持することにつながるのです。

腸内フローラのバランスは加齢でも崩れる

腸内フローラのバランスは、体調や食生活、ストレスなどにより日々変化しています。前回の「腸年齢チェックテスト」を通して、生活習慣や食事の問題が腸内フローラのバランスを崩し、腸年齢を高めていることがおわかりいただけたと思います。

ですがじつは、加齢も、腸内フローラのバランスを崩す大きな要因です。

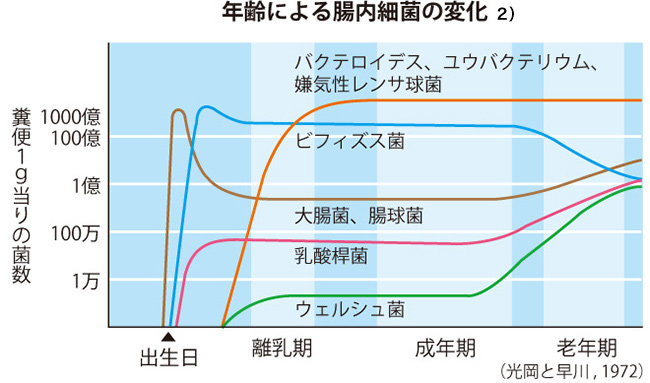

ヒトの腸内環境は3歳までに決まるといわれています。生後3〜5日の赤ちゃんは、善玉菌であるビフィズス菌が腸内フローラの95%以上を占めている状態です。その後離乳期からビフィズス菌は減少。3歳前後からは20%程度となり、腸内フローラの環境は安定していきます。

安定した状態は青年期も続くのですが、老年期に入るとビフィズス菌が減少。一方で大腸菌のほか、悪玉菌の代表格であるウェルシュ菌が増加することがわかっています 2)。

これは加齢に伴いさまざまな生理機能が低下する結果、食べた物が腸内に長くとどまり、腸内の腐敗が進行。それにより悪玉菌が優勢になっているからと考えられています。

加齢による腸内細菌の変化は個人差があります。老年期になっても健康な腸内環境の方がいる一方で、実年齢より腸年齢の老化が進んでいる方も少なくありません。積極的にビフィズス菌や乳酸菌を摂取するような生活を心がけている方でも、過信するのは危険なのです。

まずはご自身や家族の腸年齢をチェックしてみてください。そのうえで腸内フローラを整える食生活や生活習慣を積極的に取り入れた「腸が喜ぶ生活」を実践していきましょう。

このシリーズ(全5回)の他の記事を読む

- 1)辨野義己. 一生医者いらずの菌活のはじめ方. マイナビ, 2013, p.59, p.181.

- 2)辨野義己. 一生医者いらずの菌活のはじめ方. マイナビ, 2013, p.72.

- 3)辨野義己. 一生医者いらずの菌活のはじめ方. マイナビ, 2013, p.59.

<監修>

辨野義己

一般財団法人辨野腸内フローラ研究所 理事長/国立研究開発法人理化学研究所 名誉研究員