実は関係が深い長寿と食物繊維 ②(全2回)

京丹後地域に学ぶ、健康長寿のためのライフスタイル

長寿で知られる京丹後地域。その長寿の秘訣は日々の暮らしに隠されています。前回は長寿と腸内細菌の関係を紹介しましたが、京丹後の人々は実際にどんな食事や生活を送っているのでしょうか?

長寿で知られる京丹後地域。その長寿の秘訣は日々の暮らしに隠されています。前回は長寿と腸内細菌の関係を紹介しましたが、京丹後の人々は実際にどんな食事や生活を送っているのでしょうか?

京丹後地域の食生活

京丹後地域は100歳以上の人の割合が全国平均の約3倍である長寿地域として知られており、2017年から京都府立医科大学によってコホート研究(観察研究)が行われています。

その調査において、65歳以上の人の腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)を調べたところ、健康維持に大きな影響を及ぼす短鎖脂肪酸の一つである酪酸を産出する菌が京都市内在住の人に比べて多いことが明らかになりました。

何を食べたらそのような腸内細菌叢になるのでしょうか?調べてみると、京丹後の人たちは京都市内在住者に比べて野菜や果物、豆、イモ、根菜、海藻、全粒穀類を食べる頻度が高いことがわかりました。つまり、食物繊維を含む食材を多く食べているということであり、腸内細菌のエサをしっかり摂っているといえるでしょう。

また、魚もよく食べていることがわかりました。ここで注目したいのが、たんぱく質の摂り方です。京丹後の高齢者の主なたんぱく源は魚や大豆加工食品で、赤肉(牛や豚)はほとんど食べません。赤肉に含まれる動物性脂肪は腸内細菌叢のバランスを乱すとされていますが、魚や大豆加工食品の摂取はバランスを整えるとされており、これも良好な腸内細菌叢をつくっている要因だと考えられています。

さらに、味噌などの麹発酵食品を日常的に食べる、白米に発芽玄米やもち麦などを少し混ぜるなど、子どもの頃からの食習慣も長寿につながっていると考えられています。

さらに、味噌などの麹発酵食品を日常的に食べる、白米に発芽玄米やもち麦などを少し混ぜるなど、子どもの頃からの食習慣も長寿につながっていると考えられています。

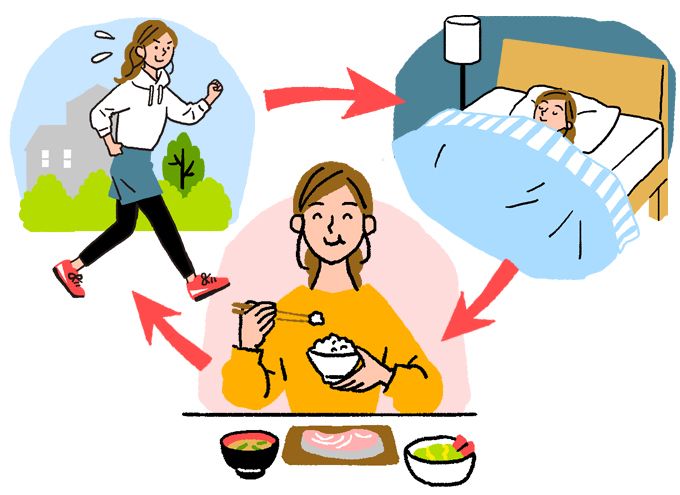

日常生活で自然に体を動かす

食事以外にも長寿につながる生活習慣が見えてきました。京丹後では、もともと朝早く起きて畑仕事や漁に出かける人が多く、生活の中で自然と体を動かしています。こうした運動は体力や筋力の維持に役立つとともに、少し息が上がる程度の運動を1日30〜60分、週3回、6週間続けると、腸内の酪酸菌が増えるという研究結果も報告されています。運動をやめると効果は薄れてしまいますが、京丹後の人たちにとっては習慣であるため、無理なく継続できているのでしょう。

朝日を浴びて質の良い睡眠習慣

京丹後の人は、前述の通り、畑仕事や漁などで朝起きてすぐ外に出る習慣があります。日光を浴びて体を動かすことで「幸せホルモン」といわれるセロトニンが分泌されます。セロトニンは、夜になると分泌される「睡眠ホルモン」といわれるメラトニンの原料になります。こうしたホルモンの分泌により自然に眠くなり、質の良い睡眠がとれるのです。

睡眠不足やストレスも腸内細菌叢のバランスの乱れを引き起こします。十分な睡眠は、翌日の集中力や心と腸の健康にも欠かせません。

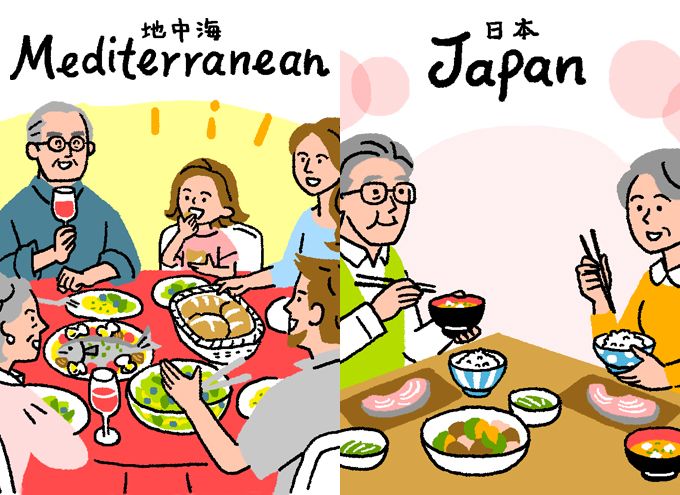

人との交流も長寿の秘訣

そして健康には、食事や運動、睡眠だけでなく、人とのつながりも影響します。家族や友人と食卓を囲む時間は、幸福感や生活の満足度を高めるといわれています。毎日でなくても、できる範囲で誰かと一緒に食べる時間を持つなど、少し意識して行動してみると良いでしょう。

繰り返しになりますが、京丹後の長寿の秘訣は、野菜や豆、海藻、全粒穀類など食物繊維をたっぷり摂れる食事と、生活の中で自然と体を動かすライフスタイルです。日常の運動と質の良い睡眠を心がけながら、誰かとそんな食事を楽しむライフスタイルが、健康で長生きにつながる大きなポイントといえそうです。

このシリーズ(全2回)の他の記事を読む

- <参考書籍>

- ・内藤裕二. 健康の土台をつくる腸内細菌の科学. 日経BP, 2024.

<監修>

内藤裕二

京都府立医科大学大学院医学研究科 生体免疫栄養学講座 教授